Michel Onfray. Philosophie en deçà, erreur au-delà

Par Gérard Bérilley

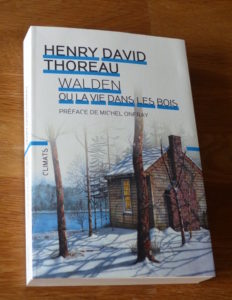

Il y a quelques jours, lors d’une vente de livres au profit d’Amnesty International, je découvris et achetai une traduction que je ne connaissais pas du célèbre livre de Henry David Thoreau Walden ou la vie dans les bois.[ref] Traduction de Germaine Landré-Augier, Aubier, Paris, 1967, et republiée aux éditions Climats Flammarion en 2015.[/ref] Sur la belle première page de couverture – reproduction d’une peinture illustrant la cabane de Thoreau sous la neige, il est spécifié que la préface est de Michel Onfray.

Curieux du contenu de cette préface, j’en pris connaissance aussitôt. Michel Onfray la débute fortement en citant la phrase de Thoreau : « Il existe de nos jours des professeurs de philosophie, mais de philosophes, point. » Malheureusement, cette phrase avec laquelle l’on pourrait aisément être en accord vu le verbiage ambiant, dans les médias, de tout ce qui se prétend philosophe, lui sert pour critiquer tout ce qu’il croit ne pas être lui, et il s’en prend immédiatement à Gilles Deleuze pour qui un philosophe est un créateur de concepts et/ou de personnages conceptuels. Il poursuit :

Curieux du contenu de cette préface, j’en pris connaissance aussitôt. Michel Onfray la débute fortement en citant la phrase de Thoreau : « Il existe de nos jours des professeurs de philosophie, mais de philosophes, point. » Malheureusement, cette phrase avec laquelle l’on pourrait aisément être en accord vu le verbiage ambiant, dans les médias, de tout ce qui se prétend philosophe, lui sert pour critiquer tout ce qu’il croit ne pas être lui, et il s’en prend immédiatement à Gilles Deleuze pour qui un philosophe est un créateur de concepts et/ou de personnages conceptuels. Il poursuit :

Comment peut-on écrire, et sans problème de conscience, de probité, publier des phrases pareilles ? Ces phrases pour le moins délirantes, qui sont tout sauf de la pensée, en disent plus sur son auteur que sur tous ceux qu’il critique. Comme si souvent, trop souvent, ce que l’un ne supporte pas chez les autres c’est ce dont il en est envieux ou ce qui chez eux fait miroir déplaisant pour lui-même. C’est ce qui se passe ici pour Michel Onfray, dont plus d’une fois, et depuis longtemps, beaucoup de ses propos m’ont semblé issus du ressentiment, et rien que du ressentiment, et c’en est le cas ici.

Quant à moi, il ne me dérange en rien qu’il y ait au moins ces deux sortes de philosophes : ceux qui n’ont jamais inventé un seul concept et qui ont essayé de vivre leur vie « philosophiquement » à la manière des stoïciens, des épicuriens, ou de toute autre école de pensée, et ceux qui ont inventé des concepts, les ont fait jouer entre eux, pour essayer de comprendre le Monde et d’en révéler les fondements, ce que fait aussi d’une autre manière la dimension du Poétique dans son acception la plus noble. Où est le problème à ce qu’il existe au moins ces deux façons de vivre la philosophie, la pensée, et d’en faire œuvres, et pourquoi d’ailleurs dénier à l’une façon ce qu’apporte l’autre ? Pourquoi le créateur de concepts ne vivrait-il pas « philosophiquement » à la façon prônée par Onfray lui-même, et qu’en sait-il d’ailleurs ? Il faut bien être présomptueux, il me semble, pour savoir ce qu’il en est de l’intériorité de l’autre, de sa vie quotidienne et de ses obligations « domestiques » pour parler comme Montaigne.

En quoi le fait d’être créateur de concepts implique-t-il que son domaine d’action soit son bureau et se limite à son bureau, que sa sagesse ne soit faite que des morceaux assemblés des livres de sa bibliothèque, et tout le reste évoqué par Michel Onfray ? Quel est le rapport dans tout cela, sinon des relations entre les choses qui n’existent que sous l’effet du ressentiment, de la pure criticomanie ?

Michel Onfray oublie tout simplement, par exemple, que Nietzsche, dont il se réfère si souvent et bien souvent aussi à tort, a toujours pensé en marchant ; il a passé une grande partie de sa vie de souffrance en errant de chambre meublée en chambre meublée avec une ou deux malles emplies de livres. Ce Nietzsche sans bureau a été un formidable créateur de concepts fondamentaux dont il a fait l’analyse et qui nous servent à penser le passé et le devenir de l’humanité : le ressentiment, la mauvaise conscience, l’idéal ascétique, la mort de Dieu, le dernier homme, le nihilisme, la Volonté vers la puissance avec ses forces actives et réactives, la transmutation des valeurs, l’Eternel Retour et le Surhumain, Dionysos contre le Crucifié, etc. Non seulement de concepts mais aussi de personnages conceptuels : son Zarathoustra en premier lieu, avec ses animaux – l’Aigle et le Serpent, et tous les personnages qu’il rencontre et qui peuplent ce livre génial, ce livre « pour tous et pour personne ».[ref] Le meilleur moyen de comprendre Nietzsche me semble être la lecture du petit et si éclairant livre de Gilles Deleuze Nietzsche aux Presses Universitaires de France, dans la collection « philosophes ».[/ref]

Et si vraiment Onfray avait lu, et compris naturellement, Nietzsche, il saurait que la philosophie, dans son exigence, n’est point seulement une recherche de sagesse ou de vie sage, mais qu’au contraire elle peut même être une critique de cette volonté de sagesse, ce qu’a fait justement Nietzsche en dénonçant, révélant que cette recherche, cette volonté de sagesse, était le symptôme d’une vie déclinante, un symptôme et une illustration même du nihilisme. Pour Nietzsche, Epicure était une alternative au Christ dans une vie décadente, déclinante, mais n’en était pas moins le symptôme lui aussi d’une telle vie, d’une telle période historique décadente.

Un philosophe peut très bien n’être jamais sorti de son village, et alors ? Comme un imbécile total peut avoir fait dix fois le tour du monde. Je rappelle quand même que Henry David Thoreau, dont Michel Onfray fait ici la préface de Walden, n’est pour ainsi dire jamais sorti de Concord ! En a-t-il été moins philosophe pour cela, philosophe selon la définition de Michel Onfray ? Il ne s’agit pas de « parler tout de même pour la planète entière », mais savoir seulement que l’on porte en soi l’humaine condition comme le disait Montaigne, et qu’à ce titre ce que l’on trouve en soi, ce que l’on comprend du Monde, peut être une richesse pour tous, avoir valeur universelle. Etienne de La Boétie était-il allé bien loin quand à dix-huit ans à peine il écrivit son Discours de la servitude volontaire ?

Je passe sur la critique des « cours et séminaires » que le « créateur de concepts » « professe du haut de son estrade » : mais que Michel Onfray a-t-il donc fait pendant tant d’années, même s’il n’a créé aucun concept, à l’Université Populaire de Caen, sur France Culture et nombre de médias, sinon cela même qu’il critique chez les autres ?

Quant à son attaque sournoise, comme cela, en passant, l’air de rien, de Martin Heidegger : « Il (le grand philosophe) peut ne jamais regarder le monde, comme Heidegger, mais se soucier des livres qui disent le monde et croire que tout ce qui est se résume à ce qui a été dit de ce qui est », elle est tout à fait odieuse. Je me demande comment l’on peut écrire des choses pareilles. Qui est-il ce Michel Onfray pour juger du rapport d’un autre au Monde ?, qui plus est d’un homme comme Martin Heidegger et à sa pensée à laquelle, à mon avis, il ne comprend rien quant à l’expérience du Monde qu’elle suppose. Ce qui est fou aussi, c’est l’aplomb dont il fait preuve lors de tels jugements. D’autant que, s’il y a eu des hommes et des femmes qui ont été ouverts d’une façon magistrale, géniale, au Monde, Martin Heidegger en fait sans aucun doute partie, par la révélation de la question de l’Etre à partir d’une expérience existentielle, fondamentale, vivante, celle de son angoisse, angoisse inséparable chez lui de cette ouverture à la question de l’Etre. (Voir à ce sujet, par exemple, ce qui est dit, révélé, génialement analysé, dans les premières parties de deux de ses livres : Introduction à la métaphysique et Qu’est-ce que la métaphysique ?)

Ce qu’affirme Michel Onfray est d’autant plus faux concernant Heidegger que celui-ci ne s’est pas contenté de redites à propos de la question de l’Être mais a révolutionné tout ce qui était pensé jusqu’à lui sur ce sujet, depuis l’origine de cette question posée par les premiers philosophes grecs. C’est pourquoi son livre Être et Temps a bouleversé toute l’approche ancienne, car pour la première fois l’Être était pensé, appréhendé en fonction du Temps et non comme une réalité intemporelle, immuable. Les approches et concepts clés de Martin Heidegger – la question de l’Être, l’oubli de l’Être, et ses analyses de la technique et de la science, de l’inauthenticité, du nihilisme, du souci et de ce qu’implique le fait d’avoir à mourir et de se savoir mortel, ainsi que son exigence d’Habiter le monde poétiquement, ne sont en rien opposés à une vie à la Thoreau, bien au contraire ! Cette contradiction entre une vie à la Thoreau et celle d’Heidegger, affirmées péremptoirement comme devant inexorablement s’opposer et s’exclure l’une l’autre par Michel Onfray, est une absurdité : je l’explique comme le fruit d’une jalousie certaine envers celui qui est généralement considéré comme le plus grand philosophe du XXe siècle, doublée d’une volonté évidente d’en dénigrer la mémoire. [ref] Pour une approche de Heidegger, voir le très beau petit livre de Bertrand Vergely aux Essentiels Milan, Heidegger ou l’exigence de la pensée. Dans la même collection lire aussi son Montaigne ou la vie comme chef-d’œuvre, tout aussi beau.[/ref]

Michel Onfray ne doit pas savoir que Martin Heidegger a vécu la plus grande partie de sa vie dans un petit chalet rustique, que sa femme et lui ont fait construire en 1922 à Todtnauberg, dans une vallée perdue de la Forêt Noire. Ce chalet mesurait « en tout 6 mètres sur 7 ». C’est là qu’il écrivit une grande partie et finit l’écriture de Sein und Zeit (Être et Temps) et qu’il écrivit ensuite tant d’autres de ses livres. Heidegger parle dans un texte magnifique, et tellement émouvant, Pourquoi restons-nous en province ? écrit en 1933 ou début 1934, de sa vie de solitude, dans ce chalet, en symbiose totale avec la vie des paysans. Me semble que c’est une expérience bien aussi importante que celle, très courte, deux ou trois années seulement, et intermittente, de Thoreau à Walden Pond ! [ref]Ce texte Pourquoi restons-nous en province ? a été traduit en français et publié dans le Magazine littéraire n°235 de novembre 1986 dont le dossier a pour thème Martin Heidegger, l’Être et le Temps. Ce texte y est accompagné d’une magnifique photo de Martin Heidegger assis près de son poêle dans sa « hütte » de Todtnauberg : il est indéniable que ses conditions de vie y étaient fort rustiques. (Photo ci-dessus)[/ref]

La suite de cette petite préface de treize pages à Walden est pour moi moins révoltante, mais tout aussi sidérante : l’on croirait presque, à lire l’apologie que Michel Onfray fait de la vie de Thoreau à Walden, qu’il vit habituellement ainsi lui-même, dans la nature, au bord d’un lac et dans une cabane, dans la simplicité, voire le dénuement volontaire le plus total !

Comme souvent chez Onfray, bien trop souvent, son écriture est similaire à celle d’un article vite pondu d’un journaliste payé à la pige. Un survol du sujet, des approximations à la pelle, des lieux communs, ici sur le transcendantalisme. Que de dilettantisme ! Et surtout cette logorrhée que l’on retrouve dans tous ses écrits et qui serait sans doute son plus grand obstacle pour vivre à la manière de Thoreau ! Cette logorrhée qui m’empêche maintenant de finir chacun de ses livres que j’ai tenté dernièrement de lire : ainsi, je n’ai jamais pu finir son livre sur Freud, Freud était radin, menteur, tout ce que l’on veut, mais le répéter à chaque chapitre, trop c’est trop ; quant à Cosmos, après une introduction concernant la mort de son père et digne des plus grands écrivains, la suite, sa dissertation sur le vin, et tout ce qui en a suivi, m’a été totalement imbuvable, et j’ai décidé de reposer ce livre, afin de ne point perdre mon temps.

Certes, tout n’est pas à négliger, à rejeter, chez Onfray, comme chez personne d’autre, d’ailleurs. Michel Onfray me semble très peu philosophe au fond, il est bien plutôt un historien, quelquefois bien superficiel, de la philosophie. Lui aussi est un polémiste, c’est dire qu’il n’a pas la grandeur de celui qui fonde quelque chose, qui fonde en affirmation quelque chose, mais il a eu le mérite incontestable de faire ressortir de l’oubli et de la censure nombre de penseurs, même si ses commentaires les concernant sont souvent sujets à caution. Mais son grand défaut est d’avoir une opinion sur tout et de croire qu’il a raison sur tout, c’est pourquoi il est finalement aussi, et même avant tout, justement ce qu’il critique chez les autres.

Les grands livres se passent de préface. Habituellement les préfaciers parlent plus d’eux-mêmes que de ce qu’ils prétendent présenter et faire aimer, et ils dénaturent ainsi le sens des œuvres. Nous en avons encore une fois la preuve, ici, avec Walden, préfacé par un philosophe approximatif.

Février 2019

Merci à GB de dégommer Onfray devenu peu à peu hélas un insupportable histrion. Mais Gian a raison : on ne peut faire l’impasse sur le nazisme de Heidegger. Là-dessus, l’incontestable créateur de concepts et acteur public que fut Bourdieu, a écrit un texte puissant sur « L’ontologie politique de Martin Heidegger » in Actes de la Recherche en Sciences Sociales Année 1975 1 – 5‑6 pp. 109 – 156 : https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1975_num_1_5_2485

Moins facile à lire que Onfray, mais éclairant, tant sur le fond (la constante dénégation chez l’ours Martin) que sur la méthode sémantique réplicable sur toute forme de discours idéologique. Appliqué à Onfray, il suffirait de prolonger l’intuition de Gian sur le ressentiment.

Si tous les blogues avaient le souci de la pertinence éclairée de ce texte, on s’éviterait la mise en ligne de tant de scories de la pensée et de l’expression. Michel Onfray… Dans cette époque où la logorrhée séduit et rassure, Onfray fait figure d’abbé de cour, comme on disait au grand siècle.

Evidemment, le cas Heidegger… Mais justement : sa pensée ne peut-elle se défendre pour elle-même, indépendamment de son émetteur ? C’est toute la question posée ici, dans cette remarquable analyse.

Ma prof de philo me faisait la même remarque quand je contestai la valeur de Hegel – en particulier pour sa dialectique du maître et de l’esclave – parce qu’il était allé admirer Napoléon – l’Hitler de l’époque – qui entrait en vainqueur dans Iéna… Pour ma part, je ne peux dissocier celui qui dit et celui qui fait, sinon à devoir assumer toutes les contradictions (« Faites ce que je dis, ne dites pas ce que je fais »). Evidemment, il reste pas grand monde…

Serait-ce le premier chapitre du prochain « Crépuscule d’une idole » ?

Bon, le fond de l’air Onfray, Onfray.… Cette critique mérite d’être lue.

D’accord avec le lien entre la profusion « mitraillette logorrhéique » – débit diarrhéique irrépressible – chez Michel O. et son ressentiment, dû vraisemblablement à une combinaison de facteurs d’amertume combinée, dont en particulier : l’échec de la révolution prolétarienne pour cause de crétinisme prolétarien (aveu jamais assumé), la mesquinerie du maire de sa commune qui ne comprend rien au génie opportuniste de son administré, la non-prise en compte par l’Académie Suédoise pour un Nobel de littérature, l’impuissance due au calvaire de la maladie cancéreuse de sa compagne avec issue fatale, un épicurisme gastronomique qui ne se traduit pas par un épanouissement facial aussi rieur que visible et pour finir dernièrement une mortification par AVC heureusement pas trop handicapant. Il suscite finalement une admiration morbide, et non un entrain jovial ! Mais bon, il vaut mieux un Michel O. qu’un Michel H. !

PS : parler de Heidegger sans citer son nazisme et antisémitisme aussi virulent que précoce, c’est cacher un élément essentiel de la vie d’un personnage qui invalide son oeuvre.

Je m’étonne en passant, indépendamment de cet intéressant article, que ni l’auteur ni G. Ponthieu, n’aient répondu aux commentaires concernant le cas Heidegger et son engagement auprès des nazis. La philosophie peut-elle à ce point planer hors-sol, c’est-à-dire hors éthique et morale ?

Tout d’abord je me dois de remercier les commentateurs à mon premier article paru dans C’est pour dire, d’autant que la plupart des commentaires, sinon tous, sont fort sympathiques.

Je m’étais dit que je n’argumenterai rien quant à ce que certains appellent le « cas Heidegger », et cela pour trois raisons essentielles. Mais puisque un nouveau commentaire, signé Michel, s’étonne de mon silence et de celui de Gérard Ponthieu, je me sens tenu de répondre pour ne pas engager Gérard P. dans mon silence.

Voici mes trois raisons :

1) Quel qu’ait été Martin Heidegger, la critique qu’en fait Michel Onfray dans la préface à Walden est insensée, et le sens de mon texte était une critique sur le fait qu’un philosophe patenté, reconnu, pouvait écrire vraiment n’importe quoi et être allègrement publié, et c’est cette révolte qui a motivé mon écriture.

2) Je sais trop ce que je dois à Martin Heidegger et à certains de ses écrits pour avoir le moindre goût de me lancer dans une polémique stérile à propos de cet homme.

3) Pour moi, il n’y a pas de « cas Heidegger ». Il y a un homme qui, dans une période tragique, s’est trompé, gravement trompé, mais qui n’en est pas resté là, et n’en a pas fait profession (comme l’ont fait d’autres philosophes, écrivains, intellectuels plus connus qui ont quasi passé leur vie à défendre des régimes indéfendables et refuser d’en voir l’horreur).

Pour ma part je m’en tiens au contenu des larges extraits suivants tirés d’un article de François Fédier « La question politique » dans le dossier Martin Heidegger L’Être et le Temps du Magazine Littéraire cité en note 4 de mon article :

« Les faits : fin avril 1933, Heidegger est élu, à l’unanimité moins une voix, Recteur de l’Université de Fribourg en Brisgau. Il prononce le 27 mai son Discours de Rectorat [… ] Ce que déclare en effet Heidegger (dans ce discours, note de moi), c’est que l’Université, si elle veut rester digne de sa vocation, doit devenir telle que véritablement elle puisse se donner à elle-même ses objectifs de recherche, dans l’unique passion de savoir ce qu’il en est du réel dans notre époque.

Nulle soumission, nul infléchissement doctrinal envers l’idéologie politique. Parallèlement, le Recteur Heidegger, qui a accepté d’être en tant que Recteur inscrit au parti national-socialiste (ce qui, chez l’élève et successeur de Husserl, chez l’admirateur de Scheler, chez celui dont l’assistant, en 1933, était juif, ne pouvait passer pour un ralliement à la composante antisémite du « programme » de ce parti), prend part à un certain nombre de cérémonies officielles où il proclame un soutien actif au régime.

Au sein de l’Université, il est l’auteur d’une réforme administrative essentielle : le Recteur devient le chef de l’université et, à ce titre, il nomme de plein droit, sur consultation du Sénat de l’université, les doyens des facultés et les autres personnalités ayant des fonctions administratives. Mais il constate dès l’automne 1933 l’hostilité, d’une part, des éléments nationaux-socialistes (aussi bien étudiants que professeurs), et d’autre part celle d’un assez grand nombre de ses collègues professeurs qui ne l’avaient pas élu pour révolutionner l’université, mais au contraire pour la conserver telle qu’elle était avant 1933. En février 1934, il démissionne de ses fonctions et se consacre désormais exclusivement à son enseignement.

Recteur, il avait interdit l’affichage du placard des étudiants antisémites et maintenu autant qu’il lui était possible des collègues juifs menacés. Après sa démission, il ne se privera pas, dans ses cours, de critiquer impitoyablement le régime et son visage de plus en plus univocément criminel. En septembre 1944, sur proposition du Recteur d’alors, il est enrôlé (avec un seul autre collègue, le résistant G. Ritter) dans la levée en masse des réservistes. »

Démissionnant de sa fonction de Recteur, il démissionne également du parti nazi.

Pour moi, je dis bien pour moi, le débat est clos. Mais je n’empêche personne, bien sûr, de discuter du « cas Heidegger ».

Votre article prouve une prétention bouffie d’orgueil de votre part. Vous devez faire partie de ces grincheux jaloux qui, au lieu de prendre note du bon grain et de laisser l’ivraie, ne peut s’empêcher de cracher leur fiel sur plus grand qu’eux. Mais à cracher vers le haut, votre salive vous retombe sur la gueule.

Je lis tardivement votre commentaire portant sur l’article de février 2019 dont je ne suis pas l’auteur, qui est Gérard Bérilley. Je ne trouve pas vos propos, fond et forme, à la hauteur de ce texte fourni, argumenté, intéressant. Michel Onfray n’a pas réagi (aurait-il trouvé le temps de s’égarer par ici ?). Je partage en partie les critiques émises dans l’article et sa conclusion me semble juste : « … son grand défaut est d’avoir une opinion sur tout et de croire qu’il a raison sur tout, c’est pourquoi il est finalement aussi, et même avant tout, justement ce qu’il critique chez les autres. » Ce qui ne m’empêche pas d’apprécier Onfray sur bien des points, ni de saluer la richesse de sa revue Front populaire. Tout en m’interrogeant, certes, sur cette hyper-productivité livresque – l’homme qui écrit plus vite que sa pensée ? En tout cas l’homme qui parle trop vite et trop sur trop de sujets, sans éviter de grossières approximations ou même erreurs.