Road chronique américaine – 9 – On the road again, again, again

Suite du périple états-unien de Robert et Gérard

4 mai 2015, lundi, Minnesota

Une histoire de route. Au singulier, terme générique. « La » route, the road. Les Etats-Unis, pays des migrations internes, incessantes ; pays d’immigrés accostant à l’Est et rêvant bientôt d’Ouest, du Far-West comme un futur lointain, celui où tout est possible. Rien n’y existe, hormis ces Indiens, qu’il suffit de tuer. Avançons, « Go West, young man ! ».

Une histoire de route. Au singulier, terme générique. « La » route, the road. Les Etats-Unis, pays des migrations internes, incessantes ; pays d’immigrés accostant à l’Est et rêvant bientôt d’Ouest, du Far-West comme un futur lointain, celui où tout est possible. Rien n’y existe, hormis ces Indiens, qu’il suffit de tuer. Avançons, « Go West, young man ! ».

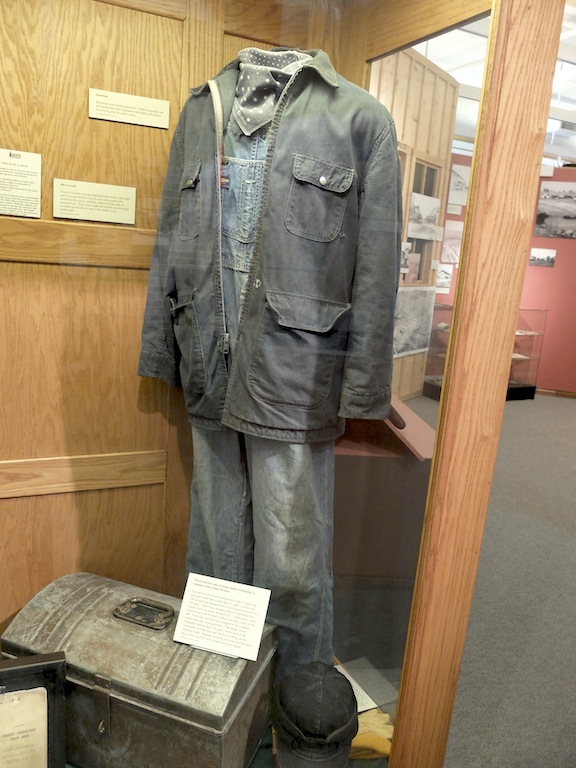

La route, toujours la route. Et ce « road trek » qui nous porte vaillamment depuis maintenant plus de 7.000 kilomètres sur une partie du chemin de la Conquête,: un camping-car situé à l’autre bout de cette lignée commencée vers 1850 et dont nous retrouvons des traces historiques dans quelques musées. Le plus remarquable que nous ayons vu, sur ce thème, est le Messenger’s Old West Museum à Cheyenne (Wyoming) ; c’est un musée privé qui sert bien la gloire de son initiateur et propriétaire, selon une pratique de l’autocélébration individuelle très américaine.

Une parenthèse sur ce thème : elle nous ramène en arrière quand, traversant le Tennessee, nous avons visité le musée de la chanteuse Loretta Wynn, monument vivant de la country music. Elle y cultive sa propre légende, celle de la Coal Miner’s Daughter, la Fille du mineur de charbon. C’est un fort beau domaine agricole développé autour de son luxueux ranch qui domine le musée lui-même et des boutiques, en un ensemble moderne et chic, une sorte de mausolée in vivo à la gloire de la vedette aujourd’hui âgée de 83 ans et qui continue de drainer des milliers d’adorateurs dans ses récitals.

Des vitrines rassemblent des centaines et plus d’objets, documents divers – surtout des photos la montrant dans toutes les circonstances, aux côtés des grands de ce monde et de la politique. C’est en fait une exhibition plutôt impudique visant à célébrer par l’exemple le modèle de la réussite individuelle à l’américaine. Partie de rien, la fille du pauvre mineur est devenue une icône de la country et du showbiz .Preuve apportées par ces objets exposés, sa collection de robes, par ses divers véhicules luxueux achetés ou offerts, ou par son ancien autocar de tournée qu’on visite jusqu’à la salle de bains où pendent robes de nuits et déshabillés de la star. C’est aussi l’Amérique !

Des vitrines rassemblent des centaines et plus d’objets, documents divers – surtout des photos la montrant dans toutes les circonstances, aux côtés des grands de ce monde et de la politique. C’est en fait une exhibition plutôt impudique visant à célébrer par l’exemple le modèle de la réussite individuelle à l’américaine. Partie de rien, la fille du pauvre mineur est devenue une icône de la country et du showbiz .Preuve apportées par ces objets exposés, sa collection de robes, par ses divers véhicules luxueux achetés ou offerts, ou par son ancien autocar de tournée qu’on visite jusqu’à la salle de bains où pendent robes de nuits et déshabillés de la star. C’est aussi l’Amérique !

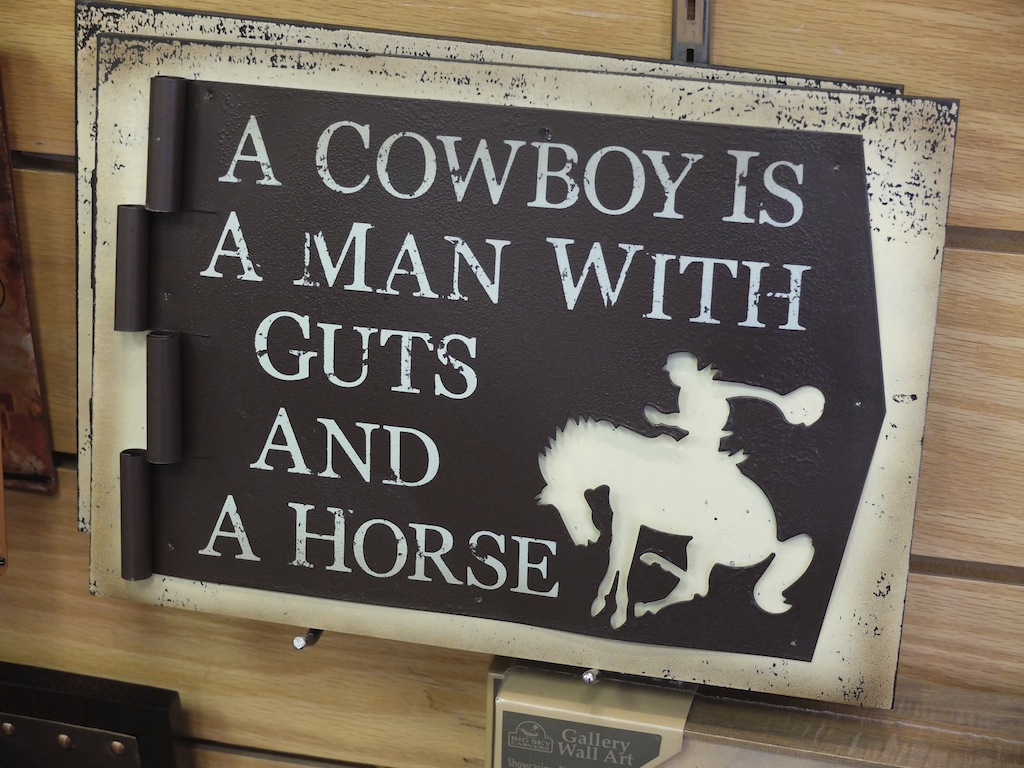

Tout autre propos au musée de Cheyenne qui, sans répondre vraiment aux canons muséographiques, présente un réel intérêt anthropologique par l’authenticité du matériau rassemblé et, du coup, la vision qu’il donne de l’Amérique en création – et en marche, ou plutôt en route vers l’ouest. Les photos ci-dessous devraient être assez parlantes à cet égard, notamment s’agissant du chuck-wagon, cette carriole brinquebalante avec ses arceaux et sa toile blanche, si emblématique de la Conquête et des westerns. C’est aussi la roulotte du romanichel d’Europe, par laquelle il voyage de manière autonome.

Nous avons refait en partie le chemin dans ce « camping car » dont le confort, et la vitesse, feraient s’évanouir plus d’un glorieux migrant du XIXe siècle ! Les mêmes, alors, périraient d’apoplexie face à ces roulottes géantes et luxueuses, certaines tractées d’autres motorisées, déplacées par leurs descendants d’État en État, qui pour des vacances au chaud, ou au frais ; qui pour y vivre à l’année après avoir vendu la maison en dur, trop chère à entretenir – trop immobile aussi, sans doute.

Ne parlons pas des puissants trucks aux mines patibulaires, si nombreux à sillonner le pays. Mais laissons parler le pick-up, camionnette moderne et certes lointaine du chuck-wagon, héritier de la fonction utilitaire à laquelle se serait greffé, en image mythique, le mâle cow-boy passé du cheval au cheval-vapeur. Rouler en pick-up, c’est affirmer des valeurs du paysan rustre – genre « red neck » du Tennessee –, celle du travailleur manuel qui a besoin de l’outil pratique, et pour une part aussi celle de l’intello qui se la joue plutôt couillue – voir Clint Eastwood en photographe et Stetson dans Sur la Route de Madison… D’où ces flambants pick-up pour retraités riches, recherchant l’alliance du « wagon » de luxe et du symbole viril.

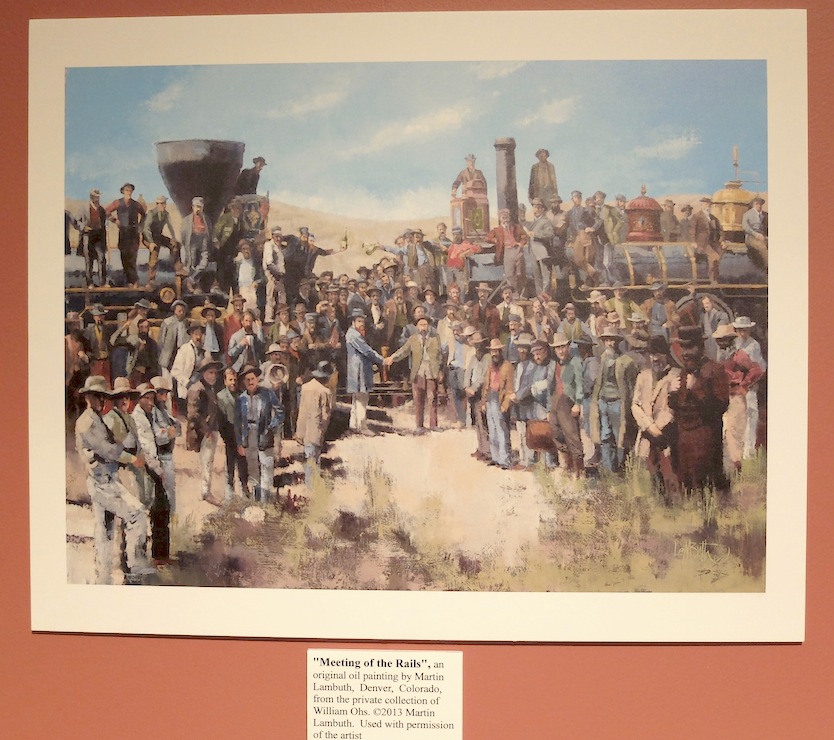

Cheyenne, 60.000 habitants, capitale du Wyoming, constitue un de ces concentrés d’Amérique comme nous les aimons – c’est même pour ça qu’on y a séjourné avec le plus grand intérêt. Son ancienne gare, très européenne d’allure, abrite le musée de l’Union Pacific Railroad – remarquez qu’il s’agit encore et toujours de route… Oui, que serait aussi l’Amérique états-unienne sans son chemin de fer, son wagon postal, ses lignes télégraphiques, ses attaques de bandits ? Et ses voyageurs improbables, telle cette élégante chapeautée, sac-valise à la main, à peine descendue du train, regard confiant – sculpture de Veryl Goodnight, de 2011, souscription des citoyens de Cheyenne, « en hommage au rôle des femmes dans le développement de l’Ouest, le Wyoming étant le premier État à accorder le droit de vote aux femmes. » La statue est intitulée « A New Beginning », un nouveau départ – et c’est tout dire.

Cheyenne, 60.000 habitants, capitale du Wyoming, constitue un de ces concentrés d’Amérique comme nous les aimons – c’est même pour ça qu’on y a séjourné avec le plus grand intérêt. Son ancienne gare, très européenne d’allure, abrite le musée de l’Union Pacific Railroad – remarquez qu’il s’agit encore et toujours de route… Oui, que serait aussi l’Amérique états-unienne sans son chemin de fer, son wagon postal, ses lignes télégraphiques, ses attaques de bandits ? Et ses voyageurs improbables, telle cette élégante chapeautée, sac-valise à la main, à peine descendue du train, regard confiant – sculpture de Veryl Goodnight, de 2011, souscription des citoyens de Cheyenne, « en hommage au rôle des femmes dans le développement de l’Ouest, le Wyoming étant le premier État à accorder le droit de vote aux femmes. » La statue est intitulée « A New Beginning », un nouveau départ – et c’est tout dire.

Les chevaux allaient progressivement laisser la place au rail pour le transport, puis aux véhicules à moteur – encore fallait-il trouver les énergies correspondantes : c’est dire l’importance fondamentale de la houille et du pétrole ; c’est engager un pan entier de l’histoire américaine, son impérialisme, sa politique étrangère. Il était écrit, inscrit dans l’esprit de Conquête et pour ainsi dire dans le corps physique des pionniers, que l’Ouest ne s’arrêterait pas aux rivages du Pacifique, le pourtant bien nommé. Restons-en là.

Les risques du métier

L’affaire se passe à Cody, chez Irma, le restaurant de Buffalo Bill (voir épisode précédent). Ce vendredi soir, la grande salle est pleine à craquer, et c’est buffet. Robert, qui n’en rate pas une en ce domaine notamment, a repéré une purée d’huîtres de montagne – un régal, m’assure-t-il. En effet. Nous en reprenons même une seconde fois. Le reste suit, très bon, dont cette tranche de bœuf (nous avons aussi goûté le bison une autre fois), grande comme le Wyoming. Bref, excellent repas qui, de plus, n’a pas trop chargé la note de frais…

Nous en étions restés là, ravis de cette gastronomie westernienne. Lorsqu’un éclat de rire puissant extrait Robert de sa lecture de voyage : il vient d’apprendre que les huîtres de montagne sont bel et bien, oui, des couilles de taureau !

Cheyenne toujours. Nous parcourons la rue principale, celle des grandes scènes de western – on rêve quand même… Une vitrine nous attire, celle d’une sorte de mont-de-piété, un magasin-dépôt. Perceuses et outils divers, parfums, guitares et batteries – colts, Winchester, chargeurs de Kalachnikov.

En face, un bar nous tend les bras – un des deux seuls qui restent à Cheyenne, les autres, si nombreux il y a encore quelques années [source : Robert] ont disparu. Une enquête s’impose, d’autant que c’est le « happy hours ». La serveuse est aussi diserte que joyeuse ; sans craindre le cliché, on la dira accorte, et le décolleté avenant. Robert opte pour un Jack-Daniel… au cinnamone (canelle). Vive l’aventure ! je m’y risque. Robert s’en délecte ; il est vraiment Américain. De l’interview de la serveuse, il ressort que le commerce de profit a tué celui, moins rentable, des bars – d’où leur disparition progressive. Le sien a l’air de tenir. Il faut dire que la dame a des arguments, qu’elle n’hésite d’ailleurs pas à nous dévoiler, même pour la photo [ci-dessous] Traduction de la devise tatouée : « Ne regrette pas ce que tu as / C’est exactement ce que tu voulais ». Nous reprenons un autre whisky.

Cliquer sur les photos pour les agrandir (© gp 2015)

Mon fils me dit que c’est connu au Colorado, et un attrape touriste classique. En anglais du Colorado on dit Rocky Mountain Oysters !

J’espère que c’était bon.

Oui, excellent. Avec des épinards. On en a repris !

J’imagine le « bar » de Venelles, France, selon une interview philosophique de deux road-tripards en goguette touristique…/…

MDR !

Je ne comente pas tout mais je ne manque rien du périple ! Bonne route

Souvenirs ! !Souvenirs ! Intéressante la chronique ! Bonne Route Les Boys !